ホロラボ Advent Calendar 2024の21日目、業務委託の人事としてホロラボに関わっているみやけんです。

組織開発のラボとしてのホロラボ

ホロラボの強みとは何なのか?と壮大に問いかけて終わってしまったのが前回です。

さて、何をどう書くか?と考えているのですが、まずは強みを定義してみましょう。

強みとは

まず、強みは相対的なものです。

「水を得た魚」という言葉がある通り、魚は水生生物であり、陸では生きていけません。その逆もまたしかり。猫は水の中では生きていけません。

どういった環境で、何を目指しているか?によって強みは変わってくるわけです。

そのため、強みを「ある環境において目的の達成をするために利する特性」としましょう。

事業環境

まず、環境としては、XR市場が立ち上がり始め、PoC案件が大量にあったが2017年度ごろです。

それに対して、当時30~40万円ほどしたMicrosoft社製HoloLensを購入し独自に開発していたようなエンジニアが集まったのがホロラボです。

目的

では、何を目指していたのか。

誤解を恐れずに言えば、初期Verのホロラボ「XR業界のエンジニアが楽しく開発できる場づくり」という目的感が強かったように思います。

「エンジニアにとって天国のような会社」というのは、現役員メンバーの言葉であり、実際に似たような発言をするエンジニアもいました。

詳細は私の前回のブログをご覧いただければと思いますが、上下関係や目標数値はなく、コアタイムのないスーパーフレックスタイム制で、リモートワーク。こういった環境がそのような認識を作ったのだと私は考えています。

そして、こういった環境があるからこそ、エンジニアは伸び伸びとストレス少なく開発に打ち込めたのではないでしょうか。

そして、そのような場を作ることが事業成長につながると経営メンバーは信じていたのだと思います。

幅広いドメインと経験の蓄積

また、XR周辺のBtoB案件であれば、幅広く受注し、大量の経験を積んでいます。何かしらのXR周辺の経験があればエンジニアを採用していました。

そのため、現在でも通信、建築、製造業、官公庁など幅広い顧客がいます。ドメインやサービスを絞っていませんから、来るもの拒まずでどんどん経験を蓄積していきました。それがさらにホロラボのケイパビリティを広げていき、またそれが新たな案件の獲得にもつながっていきました。

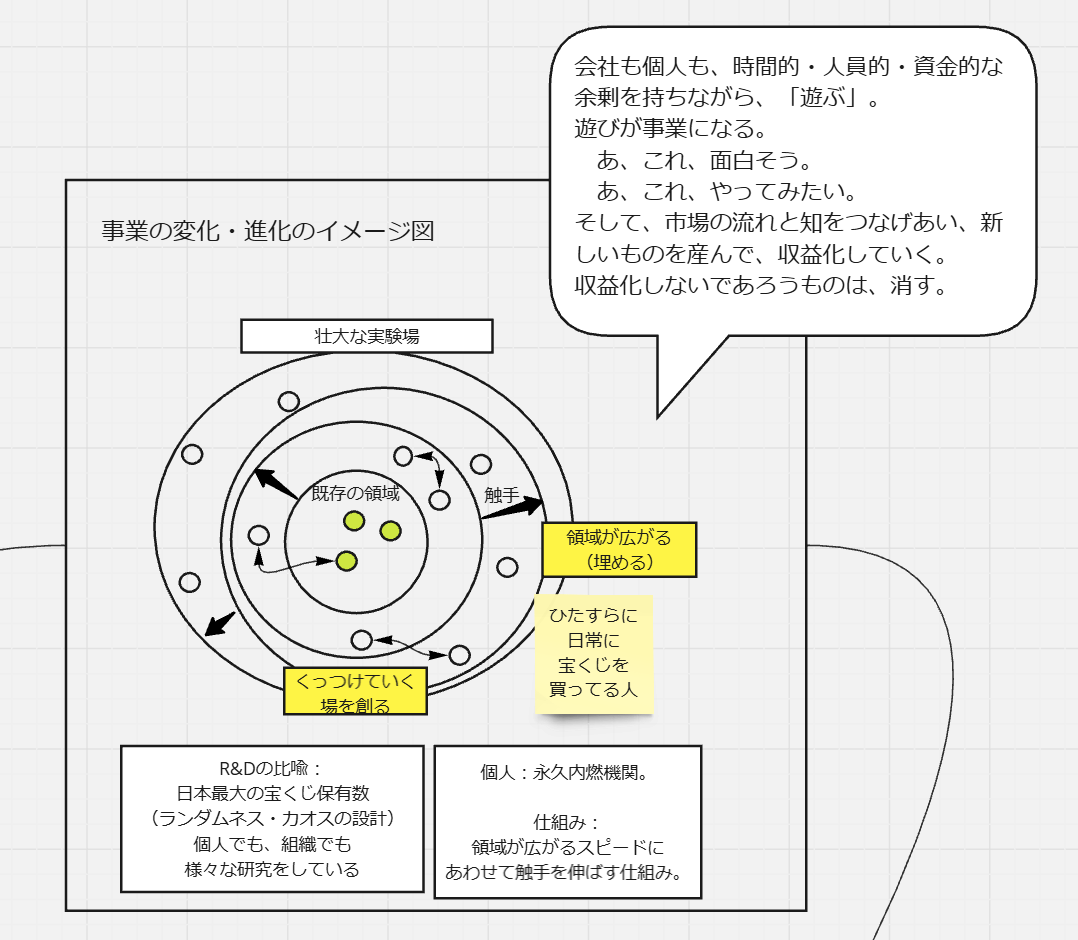

2017年か18年ごろの取締役とのやり取りでホロラボの事業は「宝くじ」のようなものだとも話していました。

それは、こういう意味です。

「様々なドメイン・業界の顧客がいて、様々な分野の技術や、その技術を保有するエンジニアがいて、それらがどこでつながるか分からない。でも、やっていくうちにどこかでつながる。」

Steve JobsのConnecting Dotsの話そのものですね。

(画像は取締役と話しながら私が描いたmiroのメモ書き。)

実際に、今現在でもこれまでのやってきたドメインと技術の蓄積によって新しいサービスのアイディアが生まれています。

一般的なスタートアップは一つの業界やドメインの中でプロダクトを決め、そこに特化して、一点突破で成長を目指します。しかし、ホロラボは受託を中心に幅広い経験を積んでいったわけす。

まとめ

冗長な文章になっていて申し訳ございませんが、少しまとめてみましょう。

強みとは、「ある環境において目的の達成をするために利する特性」でした。

環境と目的が以下です。

- 環境:XR業界の立ち上がりでPoC案件が大量にあった

- 目的:XR業界のエンジニアが楽しく開発できる場づくり

一見すると、環境と目的が矛盾するように見えます。

会社なんだから、事業の成長、つまり売上と利益の最大化を目指すのが目的じゃないのか?と。そうしないと環境と目的が合致しないじゃないか?と。

しかし、この一見矛盾するメンバーが伸び伸びと仕事をしてきたというサイクルが隠されていたのではないかと私は考えています。そして、初期Ver.の経営メンバーは、この場づくりが事業の成長につながると信じていたのではないかと。

これはなかなか数字やエヴィデンスで示しにくいものですが、メンバーやエンジニアにとっていい環境が、いい仕事を生み、それがPoC案件が大量にあったという環境とマッチし、売上が伸び続けたのだと考えています。 (正直、そんなにきれいにまとまるわけではなく、細かい問題は沢山ありましたし、ハードな内情もあったことは確かです。ただ、大まかにまとめるとこういうことかなと認識しています。)

これからのホロラボ

さて、一方でホロラボは上場を目指す会社です。しかも資金調達をしています。

つまり少なくとも資金提供者に対しては「高い成長をし続けるぞ!」という契約をしているわけですが、そういった観点で見てみると、今度は強みが弱みに見えてきたり、また、組織の中の問題も見えてきたりします。上場、成長という観点が強くなってきたのが、ここ1~2年というところでしょうか。

ここまで組織開発という話を全然していませんが、やっとそこに踏み込んで次回に続けていきたいと思います。